L'Inquisizione era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica (le cosiddette eresie).

Storia

Storicamente, l'Inquisizione si può considerare stabilita già nel Concilio presieduto a Verona nel XII sec.(1184) da papa Lucio III e dall'imperatore Federico Barbarossa, con la costituzione Ad abolendam diversarum haeresum pravitatem e fu perfezionata da Innocenzo III e dai successivi papi Onorio III e Gregorio IX, con l'occorrenza di reprimere il movimento cataro, diffuso nella Francia meridionale e nell'Italia settentrionale, e di controllare i diversi e attivi movimenti spirituali e pauperistici.

Nel 1252, con la bolla Ad extirpanda, Innocenzo IV autorizzò l'uso della tortura e Giovanni XXII estese i poteri dell'Inquisizione nella lotta contro la stregoneria. Tale Inquisizione medievale si distingue dall'Inquisizione spagnola, istituita da Sisto IV nel 1478 su richiesta dei sovrani Ferdinando e Isabella, che fu estesa nelle colonie dell'America centro-meridionale e nel Regno di Sicilia (ma non nel Regno di Napoli per la fiera opposizione popolare), e dall'Inquisizione portoghese, istituita nel 1536 da Paolo III su richiesta del re Giovanni III, che si estese dal Brasile, alle Isole di Capo Verde e a Goa, in India.

Allo scopo di combattere più efficacemente la Riforma protestante, il 21 luglio 1542 Paolo III emanò la bolla Licet ab initio, con la quale si costituiva l'Inquisizione romana, ossia la «Congregazione della sacra, romana ed universale Inquisizione del santo Offizio».[1]

Mentre nel XIX secolo gli Stati europei soppressero i tribunali dell'Inquisizione, questa fu mantenuta dallo Stato pontificio e assunse nel 1908, regnante Pio X, il nome di «Sacra Congregazione del santo Offizio»,[1] finché con il Concilio Vaticano II, durante il pontificato di Paolo VI, in un clima profondamente mutato dopo il papato di Giovanni XXIII, assunse nel 1965 l'attuale nome di «Congregazione per la dottrina della fede».[1]

Struttura e scopi dell'Inquisizione

Da una stessa fonte cattolica[2] si ricava il ventaglio degli obiettivi perseguiti dal tribunale dell'Inquisizione. Stabilito che l'Inquisizione si propose, nel corso della sua lunga esistenza, di perseguire soprattutto gli eretici, ossia coloro che «dogmatizzano contro la fede cristiana e generalmente contro la religione», nella sua fase matura coinvolse, pur essendo di giurisdizione ecclesiastica, anche il potere civile, dal momento che i regnanti considerarono generalmente la religione «come il primo bene de' popoli e come eziandio il più forte baluardo della pubblica sicurezza», collaborando con i poteri ecclesiastici alla repressione delle eresie, «sempre infeste all'altare insieme ed al trono».

A Roma, dal Cinquecento, l'Inquisizione aveva per prefetto lo stesso papa che nominava gli inquisitori generali, un gruppo di cardinali appartenenti alla Congregazione della sacra Inquisizione, e gli inquisitori particolari, consultori della Congregazione; nelle diverse diocesi dello Stato pontificio erano presenti altri inquisitori. Nella Spagna e nel Portogallo venivano nominati dal re gli inquisitori generali, confermati dal papa.

L'autorità dell'Inquisizione, in materia di fede, si estendeva «sopra qualunque persona di qualunque grado, condizione e dignità, ossia vescovi, magistrati, comunità, né vi ha privilegio personale o locale ch'esenti dalla di lui giurisdizione»: i magistrati e i giudici erano tenuti ad eseguire i suoi decreti, sotto pena di scomunica.

Gli inquisitori procedevano:

- «contro gli eretici ed i fautori o ricettatori di essi, contro i sospetti di una falsa credenza, contro quelli che impediscono agli inquisitori di esercitar liberamente il loro uffizio, e contro quelli che richiesti a prestar la loro opera per poterlo eseguire, si ricusano, ancorché siano principi, magistrati e comunità»;

- «contro i pagani che venuti alla fede e battezzati, ritornano a professare il paganesimo»;

- «contro i malefici ed i sortilegi che con arti superstiziose tentano di danneggiare il prossimo; contro gli astrologi giudiziari, divinatori e maghi, molto più se questi abbiano fatto patti col demonio, ed abbiano apostatato dalla vera religione; contro quelli che impediscono ai bramosi di professare la vera fede e di abbracciarla; contro chi predichi dottrine scandalose e contrarie alla vera religione; contro quelli che in pubbliche lezioni o dispute, ed anche in discorsi e scritti privati sostengono che la ss. Vergine non sia stata concepita senza macchia originale»;

- «contro chi usa litanie nuove non approvate dalla sacra congregazione de' riti; contro chi celebra la messa e ascolta le confessioni non essendo sacerdote; contro i sacerdoti sollecitanti a cose turpi nell'atto della confessione o immediatamente innanzi o dopo di essa, o nell'occasione o col pretesto della medesima; contro i ministri del sagramento della penitenza, che negligentino di avvertire i penitenti dell'obbligo di denunziare i sollecitenti, o che insegnano non esservi siffatta obbligazione, e contro i testimoni falsi e calunniatori che depongono in causa di fede»;

- «contro i cristiani apostati, anzi possono procedere contro i giudei ed altri infedeli se neghino quelle verità, che nella loro credenza sono comuni coi cristiani, se invochino o facciano sacrifizi ai demoni, e cerchino d'indurre i cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle bestemmie ereticali, ed in molti altri casi».

Il processo inquisitorio

| Sette regole per "appendere" il sospettato |

|---|

L'inquisitore e il vescovo possono sottoporre qualcuno alla tortura? In caso affermativo, a quali condizioni? Essi possono ricorrere alla tortura, conforme alle decretali di Clemente V (Concilio di Vienne), a condizione di deciderlo insieme. Non ci sono regole precise per determinare in quali casi si possa procedere alla tortura (Sospensione del condannato con funi e caduta con strappi di corda). In mancanza di giurisprudenza precisa, ecco sette regole di riferimento.

1. Si tortura l'accusato che vacilla nelle risposte, affermando ora una cosa, ora il contrario, ma sempre negando i capi d'accusa più importanti. Si presume in questo caso che l'accusato nasconda la verità e che, pungolato dagli interrogatori, si contraddica. Se negasse una volta, poi confessasse e si pentisse, non sarebbe considerato un “vacillante” ma come “eretico penitente” e verrebbe condannato.

2. Sarà torturato il diffamato che abbia contro anche un solo testimone. Infatti la pubblica nomea più un testimone costituiscono insieme una mezza prova, cosa che non stupirà nessuno dal momento che una sola testimonianza vale già come un indizio. Si dirà testis unus, testis nullus? Ciò vale per la condanna, non per la presunzione. Una sola testimonianza a carico dunque basta. Tuttavia, ne convengo, la testimonianza di uno solo non avrebbe la stessa forza di un giudizio civile.

3. Il diffamato contro il quale si è riusciti ad accumulare uno o più indizi gravi deve essere torturato. La diffamazione più gli indizi bastano. Per i preti, basta la diffamazione (tuttavia si torturano solo i preti infami). In questo caso le condizioni sono sufficientemente numerose.

4. Sarà torturato colui contro il quale deporrà uno solo in materia di eresia e contro il quale si avranno inoltre indizi veementi o violenti.

5. Colui contro il quale peseranno più indizi veementi o violenti verrà torturato, anche se non si dispone di alcun testimone a carico.

6. A maggior ragione si torturerà colui il quale, simile al precedente, avrà in più contro di sé la deposizione di un testimone.

7. Colui contro il quale si ha solo diffamazione o un solo testimone o un solo indizio non verrà torturato: una di queste condizioni, da sola, non basta a giustificare la tortura.

Tratto da: Fra Nicolau Eymerich, Manuale dell'Inquisitore. Ed. Piemme. Casale Monferrato, 1998 |

Il processo accusatorio, previsto dal diritto romano, consisteva nel pubblico confronto orale fra accusatore e accusato, al quale assisteva il giudice: l'onere della prova ricadeva sull'accusatore, che se non dimostrava le proprie accuse, era condannato dal giudice alla pena che avrebbe dovuto subire l'accusato in caso di riconosciuta colpevolezza. Il tribunale dell'Inquisizione adottò invece la procedura del processo inquisitorio – dal latino inquisitio, indagine – nel quale il giudice è anche accusatore: sulla base di una denuncia anche generica, egli è tenuto a raccogliere le prove della colpevolezza dell'imputato, conducendo indagini segrete e dirigendo il processo al quale, secondo quanto stabilito nel 1205 dalla decretale Si adversus vos di Innocenzo III, il pubblico non può assistere né è ammessa la presenza di un avvocato difensore; le testimonianze e le dichiarazioni dell'imputato sono verbalizzate. Per giungere alla condanna è sufficiente la testimonianza concorde di almeno due testimoni o la confessione dell'imputato, il quale viene detenuto in carcere durante lo svolgimento del processo, che non ha una durata predefinita e le cui udienze – i costituti – si svolgono a discrezione dello stesso giudice.

Se la prova della colpevolezza non viene raggiunta e allo scopo di sciogliere le eventuali contraddizioni presenti nelle sue deposizioni, l'imputato è sottoposto a tortura - mezzo di coercizione legittimato dalla giurisprudenza fino al XVIII secolo - generalmente consistente nella corda: legate le braccia dietro la schiena, l'imputato, nudo, viene sollevato da terra dalla corda che scorre su una carrucola fissata al soffitto. Egli è tenuto in quella condizione per non più di mezz'ora, perché una durata superiore può comportare gravi conseguenze, dalle lesioni agli arti superiori fino al collasso cardiocircolatorio, ma spesso la tortura della corda avviene in altro modo: la corda viene lasciata e poi bloccata all'improvviso, in modo da provocare strappi muscolari e slogature delle spalle oppure direttamente si danno allo stesso scopo violenti strattoni alla corda con il torturato ancora a terra; talvolta all'imputato sospeso in alto si avvicinavano torce o candele alle gambe provocando forti ustioni. La tortura poteva essere reiterata più volte nel corso del processo, anche per cercare torture più efficaci ed invasive.

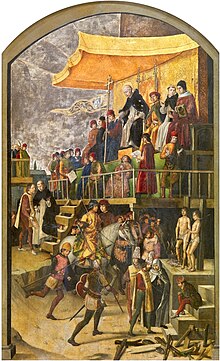

Se ritiene che l'accusa di eresia sia stata provata (anche tramite la confessione estorta dopo ripetute torture), il tribunale chiede all'imputato di abiurare, cioè di rinnegare le proprie convinzioni. Abiurando, se non è recidivo, l'imputato evita la condanna a morte e viene condannato a pene diverse, dalle preghiere ai digiuni, dalla multa alla confisca dei beni, dall'obbligo di indossare, per sempre o per un determinato periodo, l'abitello – una veste gialla con due croci rosse sul petto e sulla schiena che lo identifica pubblicamente come eretico penitente – fino al carcere, anche a vita. Se è recidivo (magari anche solo per aver prima confessato sotto tortura e poi negato), relapso, l'imputato è condannato necessariamente a morte: pentendosi, viene prima strangolato o impiccato e il cadavere viene poi bruciato e le ceneri disperse; se è impenitente, viene bruciato vivo. La pena viene eseguita dall'autorità civile, il cosiddetto braccio secolare – al quale il tribunale dell'Inquisizione rilascia il reo – in quanto gli ecclesiastici non possono «spargere il sangue», come indicato dalla costituzione De iudicio sanguinis et duelli clericis interdictio del Concilio Lateranense IV del 1215; anche all'autorità civile il tribunale raccomanda di eseguire la sentenza evitando di spargere il sangue del condannato e la bruciatura sul rogo, con o senza strangolamento preventivo, evita appunto lo spargimento di sangue.[3]

L'insegnamento della Chiesa primitiva

Le prime comunità cristiane conobbero subito divisioni al loro interno ma non vi sono indicazioni all'uso della forza per ricondurre all'osservanza delle dottrine condivise chi se ne fosse allontanato, anche se in rari casi si parla di scontri fisici tra chi sosteneva diverse interpretazioni dottrinali.

In Matteo 18, 15-22. dopo la parabola della pecora smarrita, è scritto che «se tuo fratello ha peccato contro di te, va' e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello; ma, se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta d'ascoltarli, dillo alla chiesa; e, se rifiuta d'ascoltare anche la chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano [...] Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte? Gesù gli disse: Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».

Il Tamburini[4] ne dedusse che «1º. Gesù non approva la conversione delle pecore smarrite che con i mezzi della dolcezza ispirati dall'amore e dalla bontà. 2º. Che non si può scomunicare l'eretico che dopo tre correzioni e nelle indicate circostanze. 3º. Che l'ordine inquisitoriale delle denunce avanti questo tempo è affatto opposto alla dolcezza di Gesù Cristo».

Anche Paolo di Tarso (II Tessalonicesi 3, 14-15) invita a non considerare nemico ma ad ammonire fraternamente chi non segua il suo insegnamento e nella lettera a Tito (3, 10) suggerisce di allontanare «dopo un primo e un secondo ammonimento, chiunque provochi scissioni», mentre I Pietro (5, 2-3) esorta gli anziani a sorvegliare la comunità «non con la forza ma volentieri [...] non tiranneggiando ma essendo modelli».

Nei primi anni del II secolo Ignazio, nella lettera agli Smirnesi (IV, 1) raccomanda di evitare gli eretici che chiama «belve in forma umana», ma invita a pregare per loro affinché si ravvedano, mentre nel 212 Tertulliano, (Ad Scapulam, 11) scrive che «la libertà di professare la religione che si ama è fondata sui diritti della natura e delle genti, perché la religione privata di un individuo non è causa di bene o di male ad alcuno. La religione non ha interesse a violentare nessuno: il nostro assenso vuole essere volontario e non costretto con la forza».

L'impero cristiano

Già l'imperatore Costantino I era intervenuto negli affari della Chiesa esiliando con un proprio decreto i vescovi dichiarati eretici dal Concilio di Nicea (convocato e presieduto dallo stesso imperatore allo scopo di appianare le dispute sorte tra i cristiani) e nei decenni successivi si arrivò a scontri armati con gli ariani, cioè con i seguaci di quel vescovo Ario che prima il concilio di Nicea condannò, ma poi l'imperatore Costantino richiamò a corte, arrivando a farsi battezzare proprio da lui in punti di morte, abbandonando l'adorazione del "sole invitto", che aveva professato per tutta la vita.

Questa situazione ebbe un ulteriore sviluppo nel 380 quando l'imperatore Teodosio I, con l'editto di Tessalonica, trasformò l'impero romano in uno stato confessionale, prevedendo pene per chi non professava la religione degli apostoli, delegando al vescovo di Roma la persecuzione degli eretici nella parte occidentale dell'impero. Negli anni immediatamente successivi altri editti imperiali aumentarono le pene a carico degli eretici, fino ad arrivare alla pena di morte. Nel 385 il vescovo spagnolo Priscilliano fu processato per eresia e ucciso su ordine dell'imperatore Magno Massimo. Alcuni monaci parabolani di Alessandria d'Egitto massacrarono la filosofa pagana Ipazia nel 415.

L'Alto Medioevo

Non risulta che nel corso di questo periodo ci siano state persecuzioni a carattere ideologico. Alcuni storici, prendendo spunto da questo fatto, hanno sostenuto che, in fondo, l'atteggiamento del potere politico nei confronti delle eresie fu sempre uguale, sia durante l'impero romano che nel Medioevo: occuparsene poco o niente fin quando il dissenso ideologico non si trasformava in dissenso politico.

Nei primi dieci secoli dell'era cristiana si era dunque stabilizzata una distinzione dei ruoli fra giurisdizione ecclesiastica (la Chiesa attraverso i suoi vescovi definiva l'ortodossia, giudicava gli eretici e poteva comminare pene di tipo spirituale fino alla scomunica) e giurisdizione civile (che giudicava gli eretici in quanto ritenuti nemici dello Stato e comminava pene corporali, fino alla morte).

Le città e la borghesia

Dopo secoli di sostanziale compattezza, sul finire del XII secolo la Cristianità fu attraversata dai segnali di un profondo cambiamento. L'Alto Medioevo era finito; le città, i grandi centri della vita dell'Impero romano, riprendevano a popolarsi e a divenire snodi fondamentali per l'economia e la visione del mondo (nelle città del Basso Medioevo nacquero infatti le prime Università). I tradizionali centri di potere cominciarono a sentirsi minacciati.

Per centinaia di anni la vita dell'uomo si era svolta nelle campagne e la società si era data una struttura ben precisa costituita da tre ordini ben distinti: sacerdoti, combattenti, lavoratori manuali (oratores, bellatores, laboratores). Adesso, invece, la tradizionale organizzazione del tempo, del lavoro entrava in crisi, il centro della vita si spostava e i rapporti di potere tradizionali erano compromessi da una classe emergente: la borghesia.

Non fu un caso se le prime eresie, contro cui si scateneranno le persecuzioni politico-religiose, furono tutte eresie cittadine.

Catari e valdesi

Il movimento dei catari, nato in Francia meridionale, si diffuse rapidamente nelle aree limitrofe: Fiandre e Lombardia. Essi credevano che il mondo fosse dominato dal male, contrapposto al bene di Dio: rifiutavano perciò ogni rito che utilizzasse i prodotti del mondo e ogni cibo che fosse generato da un atto sessuale, oltre che negare l'incarnazione di Cristo. Suddividevano la loro comunità in "perfetti" che vivevano ripudiando i beni materiali, e in semplici "credenti" che non potevano pregare ma solo affidarsi a un percorso di iniziazione; la gerarchia era composta da diaconi, presbiteri e vescovi.

Nel 1173, invece, Pietro Valdo, un ricco mercante, da cui ebbe origine il movimento dei valdesi, aveva cominciato la sua attività di predicatore in un piccolo centro urbano come Lione. Il movimento predicava le sue dottrine, prive di elementi teorici di conflitto con la Chiesa ma basate su una lettura non culturalmente preparata delle Scritture. La predicazione di Valdo ebbe un successo straordinario. Comunità valdesi nacquero presto in Germania, Spagna, Provenza, Italia, anch'esse organizzate secondo la distinzione tra "perfetti" e "amici" e secondo i tre gradi dell'ordine.

Al di là delle differenze sul piano dottrinale, questi movimenti erano accomunati da un identico tentativo di vivere in comunità animate da uno spirito di autentica fratellanza che (come più tardi Lutero) credevano di rintracciare nel Cristianesimo delle origini. Proprio in virtù di tale spirito egualitario, tuttavia, inevitabilmente si ponevano in aperto contrasto con la rigida, gerarchica struttura sociale che la società medievale si era data.

Le prime persecuzioni degli eretici

Nel 1208, il re di Francia scatenò una guerra contro i catari (o Albigesi). La crociata albigese avvenne in due fasi: dal 1209 al 1215 (crociata dei baroni) e dal 1215 al 1225, dopo che ci furono nuove rivolte, intervenne direttamente il re. I perseguitati vennero giustiziati in maniera sommaria e i loro beni furono confiscati dal regno. L'inquisizione entrò in campo solo dal 1223.

Nascita dell'Inquisizione

Le prime misure inquisitoriali erano state approvate nel 1179 dal Concilio Lateranense III. Fra esse, in particolare, il dettato del canone 27 legittimava la scomunica e l'avvio di crociate contro gli eretici. Il procedimento inquisitorio fu formalizzato nella giurisdizione ecclesiastica da papa Lucio III nel 1184 con la bolla Ad abolendam, che stabilì il principio - sconosciuto al diritto romano - in virtù del quale si poteva formulare un'accusa di eresia contro qualcuno e iniziare un processo a suo carico anche in assenza di testimoni attendibili; la norma venne poi ribadita nel 1215 dal Concilio Lateranense IV, che dava vita all'istituzione di «procedure d'ufficio»: si poteva, cioè, instaurare un processo sulla base di semplici sospetti o delazioni; non solo: chiunque fosse venuto a conoscenza di una possibile eresia doveva immediatamente denunciare il fatto al più vicino tribunale dell'Inquisizione, altrimenti sarebbe stato considerato corresponsabile.

Il termine inquisizione, tuttavia, si trova documentato per la prima volta negli atti del Concilio di Tolosa tenutosi in Francia nel 1229.

Per rispondere al dilagare di fenomeni ereticali e all'emorragia di fedeli la Chiesa cattolica reagì in due modi:

- appoggiandosi ai movimenti che pur richiamando a un più autentico cristianesimo non si staccavano da Roma e cioè domenicani e francescani;

- istituendo uno speciale tribunale ecclesiastico che avesse il compito di individuare gli eretici e di ricondurli alla «vera» fede: l'Inquisizione.

Periodizzazione e storiografia dell'Inquisizione

Nella storia di questo istituto gli storici distinguono tre fasi:

- l'Inquisizione medievale (dal 1179 o 1184 fino alla metà del XIV secolo): di questa inquisizione era responsabile il Papa, che nominava direttamente gli inquisitori.

- l'Inquisizione spagnola (1478-1820) e l'Inquisizione portoghese (1536-1821): in questo caso gli inquisitori venivano nominati dai rispettivi sovrani.

- l'Inquisizione romana (o Sant'Uffizio): fondata nel 1542 e a tutt'oggi esistente (l'attuale Congregazione per la Dottrina della Fede) rappresentò, secondo gli storici, una novità dato che durante il Medioevo il papa definiva semplicemente l'indirizzo politico generale e il quadro giuridico di riferimento, mentre adesso a Roma veniva creato un tribunale permanente direttamente presieduto da un ecclesiastico delegato di volta in volta dallo stesso pontefice[senza fonte].

Negli ultimi decenni alcuni studiosi, per lo più di impostazione cattolica, hanno quindi sostenuto una posizione revisionista, affermando che l'idea di Inquisizione oggi diffusa nell'immaginario collettivo, e mainstream storico, non trovi riscontro nella documentazione storica, e parlano in proposito di Leggenda nera dell'Inquisizione, in riferimento ad una presunta forzatura operata dalla pubblicistica protestante prima e anticattolica poi a partire dal XVI secolo. Tra questi storici, Christopher Black[5], argomenta che l'Inquisizione non fu «una storia così macabra come le leggende e i pregiudizi possono suggerire», e che le sentenze di morte furono poche se paragonate a quelle degli altri tribunali italiani, ed anche il ricorso alla tortura fu più raro di quanto comunemente praticato dai signorotti locali o dai giudici dei comuni, titolari del potere di repressione penale, mentre talvolta veniva anche concesso ai presunti colpevoli il diritto al patteggiamento della pena[6]. Molti degli abusi derivarono dalla prassi di confiscare i beni del condannato, attribuendoli in quota ai giudici (a compenso del loro lavoro e della paga del boia torturatore) ed agli accusatori, anche se raramente si procedeva contro benestanti.

Alla persecuzione degli eretici si sovrappose poi la caccia alle streghe, che si riteneva avessero stipulato un patto col demonio per ottenere particolari poteri.

Alla persecuzione degli eretici si sovrappose poi la caccia alle streghe, che si riteneva avessero stipulato un patto col demonio per ottenere particolari poteri.

L'Inquisizione medievale

In sintesi, l'Inquisizione medievale si divide in due fasi, vescovile e legantina. La prima prevedeva che i singoli vescovi cercassero gli eretici e li sottoponessero a processo, culminante in una scomunica; vi sono però casi di uccisione da parte di forze civili contro i movimenti ereticali, visti anche come forza sovversiva. Nella seconda fase, il papa nominava degli inquisitori permanenti con poteri superiori al vescovo; contemporaneamente l'imperatore Federico II istituì la pena del rogo. Nel 1252, a causa di numerose uccisioni di inquisitori da parte di eretici, venne consentito l'uso della tortura (fino ad allora praticata solo nei processi secolari), comunque nella maggior parte dei casi trascurata; due anni dopo vengono istituite delle giurie popolari che dovevano affiancarsi all'inquisitore. L'inquisizione comminava solo pene spirituali, ma spesso a seguito di processi inquisitori veniva applicata la pena di morte da parte del potere secolare.

L'Inquisizione medievale ha origine con la nascita stessa dell'inquisizione e, come si è visto, si fa ufficialmente cominciare nel 1179 o 1184.

Nel 1179 il Concilio Lateranense III aveva stabilito il principio che le leggi dei principi e le punizioni corporali in esse previste potevano servire da deterrente nell'opera di riconversione alla fede cattolica. Cinque anni dopo, nel decreto Ad abolendam, papa Lucio III affermava:

« Alle precedenti disposizioni [...] aggiungiamo che ciascun arcivescovo o vescovo, da solo o attraverso un arcidiacono o altre persone oneste e idonee, una o due volte l'anno, ispezioni le parrocchie nelle quali si sospetta che abitino eretici; e lì obblighi tre o più persone di buona fama, o, se sia necessario, tutta la comunità a che, dietro giuramento, indichino al vescovo o all'arcidiacono se conoscano lì degli eretici, o qualcuno che celebri riunioni segrete o si isoli dalla vita, dai costumi o dal modo comune dei fedeli. »

|

In questi due provvedimenti gli storici (in questo caso concordi) vedono una svolta storica. Se fino a quel momento, infatti, la Chiesa si era limitata a definire quali proposizioni teologiche fossero eretiche e, al massimo, procedere alla scomunica, adesso si faceva carico ai vescovi di ricercare (inquisire appunto) esplicitamente gli eretici e processarli. In secondo luogo, se fino a quel momento la Chiesa era stata fortemente critica nei confronti delle punizioni corporali (la fede doveva essere persuasa, non costretta), ora, invece, si auspicava che le legislazioni civili prevedessero pene per gli eretici e si chiedevano provvedimenti contro i Catari.

Nel 1209 si scatenò una vera e propria persecuzione nel sud della Francia contro l'eresia catara (crociata contro gli Albigesi). Pare che in un solo anno furono uccise 20.000 persone e che lo stesso papa Innocenzo III, che in un primo momento aveva legittimato la crociata, abbia poi cercato di sedare gli eventi senza peraltro riuscirci.

Nel 1231 papa Gregorio IX affidò il compito dell'Inquisizione a dei giudici nominati e inviati da lui stesso che avevano, tra l'altro, il potere di deporre il vescovo qualora riscontrassero inefficienze nel suo operato. Il ruolo di giudice inquisitore così sottratto ai vescovi fu affidato, in un primo momento, a monaci cistercensi e poi a frati domenicani e francescani. Rivestì, ad ogni modo, un ruolo primario l'intervento imperiale (soprattutto con Federico II): l'eresia fu considerata reato di lesa maestà, in quanto sulla religione cattolica si fondava l'impero.

La predominante scelta a favore dell'Ordine dei domenicani, da poco fondato dallo spagnolo Domenico di Guzmán, era dovuta sia alla loro preparazione teologica (domenicano fu, ad esempio, Tommaso d'Aquino, il maggiore esponente della filosofia cristiana medievale), sia perché l'ordine domenicano aveva fin dall'inizio avuto una dimensione europea; i frati domenicani, inoltre, a differenza dei vecchi ordini monastici, agivano soprattutto nelle città, dove i predicatori eretici svolgevano la loro opera.

La bolla Ad extirpanda, emessa il 15 maggio 1252 da papa Innocenzo IV, diede per la prima volta all'inquisitore la possibilità di avvalersi di un vero e proprio corpo di polizia, e con la sua promulgazione lasciò all'inquisitore libera competenza e territorialità, nonché la scelta degli strumenti a disposizione per estorcere la confessione eretica, fra cui la tortura.

L'esperienza dell'inquisizione medievale si concluse intorno alla metà del Trecento.

Ambito di operatività

L'Inquisizione medievale operò soprattutto nel sud della Francia e nel nord Italia, cioè nelle due aree dov'erano maggiormente presenti Catari e Valdesi. In Spagna fu presente nel regno di Aragona, ma non nel regno di Castiglia. Nel resto d'Europa non sembra abbia avuto una particolare incisività, anche se si estese alla Germania, dove sarà fatta propria dai riformisti di Lutero, e in Scandinavia.

L'Inquisizione spagnola

L'Inquisizione spagnola venne istituita in Spagna nel 1478, con una bolla di papa Sisto IV, dietro sollecitazione di Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia. A differenza dell'inquisizione medievale, qui gli Inquisitori dipendevano dalla corona spagnola e non dal Papa. Loro compito principale, inizialmente, fu occuparsi degli Ebrei convertiti al cristianesimo, i cosiddetti conversos(appunto convertiti) o marrani, per verificare la genuinità della loro conversione.

Dalla penisola iberica i tribunali dell'Inquisizione passarono ai possedimenti spagnoli nel mondo (Sicilia, Sardegna e poi Messico, Lima, Cartagena des Indias). Dato che gli Inquisitori potevano agire in tutti i territori dell'Impero, mentre i giudici ordinari dipendevano dai singoli stati e non potevano valicarli, i re spagnoli col tempo trasformarono l'apparato dell'Inquisizione in una specie di polizia segreta internazionale col compito di prevenire possibili colpi di stato.

Dalla penisola iberica i tribunali dell'Inquisizione passarono ai possedimenti spagnoli nel mondo (Sicilia, Sardegna e poi Messico, Lima, Cartagena des Indias). Dato che gli Inquisitori potevano agire in tutti i territori dell'Impero, mentre i giudici ordinari dipendevano dai singoli stati e non potevano valicarli, i re spagnoli col tempo trasformarono l'apparato dell'Inquisizione in una specie di polizia segreta internazionale col compito di prevenire possibili colpi di stato.

Secondo il sociologo della religione revisionista Rodney Stark della Baylor University [7] nel periodo tra il 1480 ed il 1700 vi sarebbero state 44.674 persone giudicate, di cui solamente 826 condannate a morte dall'Inquisizione ispanica cioè l'1,8% degli inquisiti, con una media di dieci condanne capitali all'anno [8].

All'interno di questa Inquisizione gli storici distinguono 4 momenti:

- Nascita (1478-1530): periodo di intensa attività e pene severe; obiettivo principale i conversos (gli ebrei convertiti), gli eretici e i focolai protestanti dell'Università di Alcalá de Henares e di Siviglia.

- Decadenza (1530-1640): eccetto una recrudescenza sotto il regno di Filippo II, questo periodo fu caratterizzato da una notevole diminuzione del numero di processi; obiettivo principale furono i nuovi convertiti al Cristianesimo e la censura dei libri; agli inquisitori fu anche chiesto di sorvegliare l'attività degli stranieri sospettati di crimini ideologici.

- Rinascita (1640-1660): le fonti testimoniano un aumento del numero di processi.

- Dissoluzione (1668-1820): in quest'ultimo periodo il tribunale si limitò a coartare la libertà di espressione e a impedire la propagazione di idee ritenute eccessivamente progressiste.

Nel 1820 fu abolita definitivamente, anche se qualche episodio continuò nei territori dominati dai carlisti. Dopo il 1834 non si hanno più notizie di processi inquisitoriali.

L'inquisizione portoghese

Nata nel 1536 su richiesta del re Giovanni III, nei primi tre anni di attività essa rimase sotto il controllo del papa, ma nel 1539 il re nominò inquisitore maggiore suo fratello dom Henrique e infine, nel 1547, il papa accettò ufficialmente che l'Inquisizione dipendesse dalla corona come accadeva in Spagna. Nel 1560 inquisitori portoghesi giunsero nella città indiana di Goa e nella restante parte dei possedimenti portoghesi in Asia. Obiettivo primario di questa Inquisizione asiatica erano i convertiti al cristianesimo dall'induismo. L'Inquisizione portoghese fu abolita dalle Corti Generali nel 1821.

L'Inquisizione romana (o Sant'uffizio)

La Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione o Sant'Uffizio fu creata nel 1542 da papa Paolo III con la bolla Licet ab initio. Consisteva di un collegio permanente di cardinali e altri prelati dipendente direttamente dal papa: il suo compito esplicito era mantenere e difendere l'integrità della fede, esaminare e proscrivere gli errori e le false dottrine. A questo scopo fu anche creato l'Indice dei libri proibiti(1559). Il raggio d'azione degli inquisitori romani comprendeva tutta la Chiesa cattolica, ma la sua concreta attività, fatta eccezione per alcuni casi (come quello del cardinale inglese Reginald Pole), si restrinse quasi solo all'Italia. Va ricordato che, tra gli stati italiani, la Repubblica di Lucca si oppose sempre alla penetrazione sul suo territorio dell'Inquisizione Romana. Questo fatto non impedì la persecuzione di streghe e protestanti, che fu però condotta da magistrati statali, come in altri stati europei, portando comunque, senza spargimento di sangue, all'emigrazione forzata dei principali esponenti della fede riformata.

Tra i processi famosi celebrati dal tribunale dell'Inquisizione si ricordano quello a carico di Giordano Bruno, il processo a Galileo Galilei e i cinque processi, con applicazione della tortura, contro Tommaso Campanella, conclusisi con la messa al rogo del primo, la condanna per eresia e con l'abiura delle sue concezioni astronomiche per il secondo e complessivamente circa 30 anni trascorsi in carcere per il terzo (pena dell'ergastolo, ma scontata nella villa medicea di Arcetri, grazie alla protezione dei Medici, signori di Firenze).

Delle inquisizioni nate a partire dal Medioevo è l'unica ancora oggi esistente. La caduta dello Stato pontificio con l'unità d'Italia privò l'Inquisizione delle funzioni repressive prima delegate al braccio secolare, riducendola ad apparato puramente censorio, attento soprattutto a vietare la circolazione di prodotti culturali che l'apparato ecclesiastico considerava contrari alla teologia e all'etica cattolica.

Essa non è stata tuttavia abolita: la Romana e Universale Inquisizione fu rinominata in Sacra Congregazione del Sant'Uffizio il 29 giugno 1908 da papa Pio X. Il 7 dicembre 1965papa Paolo VI ne cambiò il nome in Congregazione per la dottrina della fede ridefinendone i compiti.

Papa Giovanni Paolo II (che in un discorso dell'8 marzo 2000 ha chiesto perdono a nome della Chiesa per i peccati dei suoi appartenenti anche riguardo all'Inquisizione) ne ha ridefinito i compiti - promuovere e tutelare la dottrina della fede e dei costumi cattolici - ponendovi a capo nel 1981 Joseph Alois Ratzinger, in seguito divenuto anch'egli papa con il nome di Benedetto XVI.

Due casi famosi (e complessi)

Parlando di Inquisizione, si fa spesso riferimento a due vicende che hanno calamitato e continuano a calamitare l'attenzione di larghi strati dell'opinione pubblica: di esse si fa in questa sede qualche cenno, rinviando per il resto alle specifiche voci.

La caccia alle streghe

Un capitolo a parte nella storia del tribunale dell'Inquisizione è rappresentato dalla cosiddetta «caccia alle streghe»: l'Inquisizione, come sì è detto, era nata per riportare gli eretici nel solco della «vera fede» e fu solo con papa Giovanni XXII (1316-1334) che la competenza degli inquisitori venne estesa alle persone sospettate di compiere atti di stregoneria.

Due inquisitori domenicani, inviati di papa Innocenzo VIII in Germania, Heinrich "Institor" Kramer e Jacob Sprenger per venire incontro alle richieste dei loro colleghi approntarono un manuale che conteneva tutte le informazioni utili per riconoscere, interrogare e punire streghe e stregoni. L'opera, pubblicata a Strasburgo nell'inverno tra il 1486 e il 1487 aveva un titolo altisonante Malleus Maleficarum (Il martello delle malefiche) e, dato per noi significativo, fu un vero best seller, ristampato per ben 34 volte fino al 1669 senza mai lamentare una diminuzione nella richiesta da parte del pubblico e arrivando a una tiratura, per quei tempi assolutamente eccezionale, di 35.000 copie.

Molti studiosi hanno affrontato l'argomento e hanno discusso, nel tentativo di determinare delle stime accettabili e condivise sul numero delle vittime della caccia alle "streghe" durante i tre secoli in cui sia i tribunali dell'Inquisizione che quelli della Riforma le condussero al rogo. Le cifre che si ipotizzano in ordine alle vittime della persecuzione vanno considerate come ordini di grandezza: le ipotesi minime parlano di circa 110.000 processi e 60.000 esecuzioni[9], mentre a risultati notevolmente inferiori si collocano pochi autori[10](per misurare l'incidenza del numero delle vittime bisognerebbe poi raffrontarla con la popolazione europea di quei tempi). Le vittime furono per l'80% donne.

Va ricordato che processi ed esecuzioni di presunte streghe furono inoltre celebrati dalle autorità civili in numero ancora maggiore, soprattutto in Germania e nel Nord Europa[11].

Il processo a Galileo

Il processo

Dopo anni di osservazioni e studi Galilei credette di avere trovato la prova inconfutabile della teoria copernicana (il movimento delle maree) e su di essa imperniò la sua opera più nota: Dialogo sopra i massimi sistemi. L'opera ricevette l'imprimatur nel 1630 in seguito alle accettate richieste di modifica, ma segnò egualmente la rottura con Roma, e il 28 settembre 1632 il Sant'Uffizio emise la citazione di comparizione di Galilei. Egli sostenne insistentemente di aver voluto confutare, non avallare, la teoria copernicana. L'evidente menzogna rafforzò l'ala intransigente del Sant'Uffizio, che attribuì a Galilei una serie di colpe.

Il processo si concluse il 22 giugno 1633, quando Galilei abiurò le sue concezioni astronomiche davanti ai suoi giudici, che in numero di sette su dieci condannarono la teoria copernicana, senza però definirla formalmente eretica.

La condanna

Dal testo ufficiale della sentenza di condanna contro Galilei si legge che, in quanto riconosciuto colpevole di eresia, potrà essere assolto dal sant'Uffizio

« pur che prima, con cuor sincero e fede non finta, avanti di noi abiuri, maledichi e detesti li sudetti errori e eresie, e qualunque altro errore e eresia contraria alla Cattolica e Apostolica Chiesa, nel modo e forma da noi ti sarà data. E acciocché questo tuo grave e pernicioso errore e transgressione non resti del tutto impunito, e sii più cauto nell'avvenire e esempio all'altri che si astenghino da simili delitti. Ordiniamo che per publico editto sia proibito il libro de' Dialoghi di Galileo Galilei. Ti condaniamo al carcere formale in questo S.o Off.o ad arbitrio nostro; e per penitenze salutari t'imponiamo che per tre anni a venire dichi una volta la settimana li sette Salmi penitenziali: riservando a noi facoltà di moderare, mutare o levar in tutto o parte, le sodette pene e penitenze. »

|

Pochi mesi dopo la condanna la pena venne tramutata in arresti domiciliari, che Galieo scontò fino alla morte presso la villa Il Gioiello ad Arcetri (Firenze). Per quanto riguarda la recita dei Salmi Penitenziali, lo scienziato chiese ed ottenne che li recitasse in sua vece la figlia Virginia, suora di clausura.

Note

- ^ a b c« La Congregazione per la Dottrina della Fede fu istituita nell’anno 1542 da papa Paolo III Farnese (Costituzione Licet ab inizio del 21 luglio) con il nome di “Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione” e con lo scopo di vigilare sulle questioni della fede e di difendere la Chiesa dalle eresie. È quindi la più antica delle Congregazioni della Curia romana, precedente la riforma della medesima e l’istituzione delle altre 14 Congregazioni, fatta da papa Sisto V (Costituzione Inmensa Aeterni Deidel 22 gennaio 1588).Dopo successive riforme e ampliamenti di competenze, il papa S. Pio X cambiò il nome del Dicastero in quello di “Sacra Congregazione del Sant’Uffizio” (Costituzione Sapienti consilio del 29 giugno 1908). Nel 1917 papa Benedetto XV, nel sopprimere la Congregazione per la riforma dell’Indice dei Libri Proibiti, ne affidò la competenza al nostro Dicastero. [...] alla vigilia della conclusione del Concilio Vaticano II, papa Paolo VIridefinì le competenze e la struttura della Congregazione e ne mutò il nome in quello attuale (Motu proprio Integrae servandae del 7 dicembre 1965). »

(Paolo VI, Congregazione per la dottrina della fede, Motu proprio "Integrae servandae", 7 dicembre 1965.) - ^ Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, XXXVI, Venezia 1846, pp. 40-41. Il Moroni fu primo Aiutante di Camera di papa Gregorio XVI

- ^ Su tutta la questione, vedi, per esempio, A. Del Col, L'Inquisizione in Italia, Milano 2006, pp. 120-123

- ^ P. Tamburini, Storia generale dell'Inquisizione, IV, Milano-Napoli 1866, p. 453

- ^ Christopher F. Black, "Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura", Carocci 2013

- ^ Paolo Mieli, I sommersi e i salvati della caccia agli eretici. Corriere della Sera, 22 gennaio 2013

- ^ Rodney Stark,Franca Genta Bonelli (Traduttore). False testimonianze: Come smascherare alcuni secoli di storia anticattolica,Editore: Lindau 2016,ISBN 9788867086955, p.172

- ^ Jaime Contreras/ Gustav Henningsen, Forty-thousand Cases of the Spanish Inquisition (1540-1700): Analysis of a Historical Data Bank, in: Henning- sen/Tedeschi.The Inquisition in Early Modern Europe: Studies on Sources and Methods,Editore: Northern Illinois Univ Pr ,1986 ISBN 0875801021 ,pp.100-129

- ^ Gustav Henningsen. L'avvocato delle streghe. Stregoneria basca e Inquisizione spagnola. Milano, Garzanti, 1990

- ^ Soldan e Heppe. Geschichte der Hexenprozesse

- ^ Andrea Del Col, La persecuzione della stregoneria in Italia dal Medioevo all'età moderna consultabile in http://www.incontritramontani.it/Files/Atti/ITM2008%20-%20Del%20Col.pdf

Bibliografia

In italiano

- Laurent Albaret, L'Inquisizione, baluardo della fede ?, Universale Electa, Trieste, 1999

- Marina Benedetti, Il Santo Bottino, circolazione di manoscritti valdesi nell'Europa del Seicento, Claudiana, Torino, 2007 ISBN 88-7016-646-5

- A cura di Agostino Borromeo, L'inquisizione. Atti del Simposio internazionale (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998). Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 786, ISBN 88-210-0761-8

- Rino Cammilleri, La vera storia dell'Inquisizione, Piemme

- R. Canova, Storia dell'Inquisizione in Italia, Venezia-Roma, 1987

- Franco Cardini, Marina Montesano. La lunga storia dell'inquisizione. Luci e ombre della «leggenda nera». Città Nuova Editrice, 2005, pp. 184, ISBN 88-311-0338-5

- Franco Cardini, Giordano Berti. L'Inquisizione. Santa, Romana e Universale. Finale Emilia, 2001, catalogo della mostra a cura dell'Istituto Graf di Bologna, Castello delle Rocche, 8 settembre - 7 ottobre 2001.

- Francesco Ceva Grimaldi, Memorie storiche della Città di Napoli, Napoli 1857

- Domenico Dante, Il tempo interrotto. Breve storia dei catari in Occidente, Palomar, Bari 2009.

- Andrea Del Col, L'inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Arnoldo Mondadori Editore 2007.

- Nicolas Eymerich, Francisco Peña. Il Manuale dell'Inquisitore (con introduzione di Valerio Evangelisti). Fanucci Editore.

- Annibale Fantoli. Il caso Galileo. BUR, Milano 2003. ISBN 88-17-10706-9

- Antonio Ghirelli, Storia di Napoli, Einaudi, Torino 1977

- Jean-Baptiste Guiraud. Elogio dell'inquisizione, a cura di Rino Cammilleri, invito alla lettura di Vittorio Messori, Diffusione Libraria Milano (alias Leonardo (Milano)), 1994, pp. 176, ISBN 88-355-1102-X (scaricabile qui )

- Gustav Henningsen. L'avvocato delle streghe. Stregoneria basca e Inquisizione spagnola, pp. 370. Garzanti, Milano, 1990. (una recensione)

- Vittorio Messori, Galileo Galilei

- Léo Moulin, L'Inquisizione sotto inquisizione, a cura dell'Associazione Culturale ICARO, Cagliari 1992

- A cura di Susanna Peyronel Rambaldi. I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'età moderna, Claudiana, Torino, 2008, ISBN 978-88-7016-690-3

- Eugenio Pirovine, Napoli e i suoi castelli, Edizioni del Delfino, Napoli s.d.

- Adriano Prosperi. Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi 1996.

- Giovanni Romeo. L'Inquisizione nell'Italia moderna, Laterza 2002

- Giovanni Romeo. Amori proibiti. I concubini tra chiesa e inquisizione, Laterza 2008

- Pietro Tamburini. Storia generale dell'Inquisizione, pp. 2383. 1862.

Voci correlate

- Antiprotestantesimo

- Autodafé

- Caccia alle streghe

- Congregazione per la dottrina della fede

- Fondamentalismo

- Indice dei libri proibiti

- Inquisizione in Sicilia

- Inquisizione medievale

- Inquisizione spagnola

- Inquisizione portoghese

- Leggenda nera dell'Inquisizione

- Menocchio

- Ordine dei Frati Predicatori

- Pietro d'Arbués

- Processo di Giordano Bruno

- Processo a Galileo Galilei

- Streghe di Zugarramurdi

- Sant'Uffizio

- Tomás de Torquemada

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su Inquisizione

Wikiquote contiene citazioni di o su Inquisizione Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Inquisizione»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Inquisizione» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Inquisizione

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Inquisizione

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.