Questo genere comprende una trentina di specie distribuite in Africa, nella Penisola Arabica e in India; 9 specie sono presenti nell'Africa continentale, 7 nell'isola di Socotra e 2 in India[senza fonte]. Le specie note per la produzione di incenso sono Boswellia sacra (Oman, Yemen e N Somalia), B. frereana (N Somalia), B. papyrifera (principalmente diffusa in Eritrea ed Etiopia, ma sporadicamente presente anche in Uganda, NE Nigeria, Repubblica Centro Africana e Chad) e B. serrata (India). Le rimanenti specie non sono sfruttate commercialmente per la produzione dell'incenso (se non dalle popolazioni locali, in maniera saltuaria). Degno di interesse è il fatto che nell'isola di Socotra siano presenti ben 7 specie di Boswellia, la maggiore concentrazione in rapporto alla modesta superficie dell'Isola, a conferma dell'importanza di Socotra come centro attivo di speciazione.

L'incenso è una gommoresina che essuda dalla corteccia delle piante di Boswellia; la raccolta si effettua producendo delle decorticazioni ovali sui rami usando un attrezzo che si chiama menghaf, una specie di scalpello affilato da un lato per decorticare i rami e non affilato dall'altro per raccogliere la resina. Le specie che producono incenso della migliore qualità sono B. sacra, B. frereana e B. papyrifera. La resina viene selezionata in quattro o cinque gradi di qualità a seconda della grandezza dei grani essiccati, del colore e della purezza; la qualità dipende anche dal periodo di raccolta e dall'ambiente dove crescono le piante.

L'incenso, al di là dei suoi impieghi nelle cerimonie tradizionali e nella medicina popolare dei paesi di produzione, è anche richiesto in molti mercati del vecchio e nuovo continente perché utilizzato in molte manifestazioni della vita religiosa e sociale e in svariati campi, dall'industria dei profumi a quella farmaceutica. Una parte consistente della gommoresina è costituita da polisaccaridi, fra cui galattosio e arabinosio, mentre il resto è formato da acidi pentaciclici, responsabili del profumo, i cosiddetti acidi boswellici. Benché l'incenso sia conosciuto e sia stato utilizzato presso tutte le grandi civiltà mediterranee e medio-orientali da più di 3500 anni, le piante che lo producono sono state scoperte e descritte solo da qualche secolo: la pianta dell'Etiopia è stata scoperta nel 1805 a Tecazze (Etiopia) e descritta come B. papyrifera nel 1843; la pianta della Penisola Arabica è stata osservata per la prima volta nel 1844 presso Mirbat (Dhofar), poi nel 1846 a Ras Fartak, lungo le coste dello Yemen e descritta come B. sacra solo nel 1867. È davvero sorprendente che per tanti secoli sia avuta una completa ignoranza della fonte (l'albero) di un prodotto (l'incenso) così largamente utilizzato e ricercato! La maggioranza delle specie di Boswellia presenta foglie composte imparipennate, caduche. La caducità è legata a periodi di riposo per estivazione, cioè la pianta va a riposo, perdendo le foglie e sospendendo la fase vitale, nel periodo più caldo ed arido.

Specie

Specie dell'Isola di Socotra

- L'Isola di Socotra con soli 3.800 km² di superficie è un territorio di ben modesta estensione se paragonato all'Arabia meridionale, all'Africa e all'India. Tuttavia essa possiede ben 7 specie di Boswellia, tutte endemiche, dimostrandosi così un attivo centro di differenziazione di questo genere. Le specie presenti sull'Isola sono: Boswellia socotrana Balf.f., B. nana Hepper, B. popoviana Hepper, B. ameero Balf.f., B. elongata Balf.f., B. dioscoridis Thulin e B. bullata Thulin; queste ultime due scoperte e descritte nel 2001 da Mats Thulin, eminente botanico svedese. Attualmente l'incenso prodotto dalle specie di Socotra ha un uso solo locale, nelle moschee o nella medicina popolare, masticato come tonico per i disturbi dello stomaco o usato per otturazioni dentarie; il suo commercio è di scarsa importanza economica, talora viene venduto nei mercati locali o inviato in regalo agli emigrati in Oman o negli Emirati.

Specie della Somalia, Yemen e Oman

- Boswellia sacra Flueck. - Specie presente nel Nord della Somalia (Corno d'Africa), nel SE dello Yemen (Hadramaut e Mahra) e nel Dhofar (Oman meridionale). Produce incenso di ottima qualità (chiamato "beyo"). Vai alla pagina!

Specie della Somalia

- Boswellia frereana Birdw. - N Somalia, versanti rocciosi e valloni dal livello del mare fino a 750–1000 m, su rupi e creste calcaree; caratteristica di questa specie è la parte basale del tronco che si allarga a ventosa attaccandosi saldamente alla roccia, anche su pareti quasi verticali; spesso questa parte basale appare biancastra perché ricoperta dall'eccesso della resina colata lungo il tronco. La resina di B. frereana, chiamata “maidi” , oltre ad essere usata come incenso, è anche masticata ed utilizzata nella medicina popolare.

- Boswellia globosa Thulin - N Somalia: specie descritta da Thulin nel 2006 , nota al momento per una sola località vicino a Togga Horgobble, sul versante calcareo di M. Iddie, boscaglia semidesertica, alt. 150–250 m.

Specie dell'Etiopia

- Boswellia ogadensis Vollesen - Etiopia: regione di Harerge, sui versanti calcarei della boscaglia ad Acacia-Commiphora, 300–400 m, in località Kelafo. Nessuna informazione su produzione e utilizzo della resina.

- Boswellia pirottae Chiov. - Etiopia: regioni di Gonder, Gojam, Welo e Shewa, nell'area dei bacini dei fiumi Tekeze, Abay e Gibe. Sporadica nelle boscaglie di Commiphora- Combretum e Acacia-Lannea, su versanti rocciosi ripidi, fra 1200 e 1800 m. Nessuna informazione su produzione e utilizzo.

Specie dell'Etiopia, Somalia e Kenya

- Boswellia rivae Engl. - Etiopia sud orientale: regioni di Sidamo, Bale, Harerge, nelle boscaglie di Acacia-Commiphora, su sabbie rosse o suoli sassosi calcarei, fra 250 e 800 m - Kenya: Daua valley, boscaglie di Acacia-Commiphora su colline calcaree, fra 270 e 750 m - Somalia: regioni di Woqooyi, Sanaag, Mudug, Galguduud, Hiiraan, Bakool, Gedo, Bay, nelle boscaglie aperte di Acacia-Commiphora, spesso su creste rocciose calcaree, fra 200 e 920 m. La resina trasuda naturalmente in piccole quantità, rapprendendosi in grani odoranti di incenso ed è usata localmente come incenso ed è anche masticata.

- Boswellia microphylla Chiov. - Etiopia sud orientale: regioni di Sidamo, Bale, Harerge, nelle praterie alberate e boscaglie di Acacia-Commiphora, su suoli sabbioso-ghiaiosi calcarei, fra 400 e 1300 m - Somalia: oltre-Giuba, ai pozzi di Dubbo e regione di Gedo e Bay, fra Dorianle e Oneiatta - NE Kenya: Moyale, Dandu, War Gedud e Wajir, nelle boscaglie di Acacia-Commiphora su creste e versanti rocciosi, su suoli di sabbie rosse, fra 220 e 750 m. La resina ha un uso locale come incenso.

Specie ad ampia distribuzione in Africa

- Boswellia neglecta S. Moore - Kenya: Garissa, Meru National Park, a nord di Kenmare, distretto di Teita, Duruma-Teita, Bura Hills, nelle boscaglie di Acacia-Commiphora su suoli lavici e suoli rossi sabbiosi, fra 200 e 1350 m - NE Uganda, distretto di Karamoja nei pressi di Moroto - NE Tanzania, distretti di Moshi, Lago Chala, Pare, Mkomazi, Lushoto, Kivingo - SE Etiopia: regioni di Gamo, Gofa, Sidamo, Bale e Harerge, boschi, praterie alberate e boscaglie di Acacia-Commiphora, su suoli rossi sabbiosi giacenti su calcare, ma anche su rocce basiche; alt. 600–1750 m; distretto di Liban, fra i fiumi Genale e Dawa - Somalia: regioni di Woqooyi, Galbeed, Togdheer, Mudug, Galguduud, Hiiran, Bakool, Gedo, Bay, Banaadir, nelle boscaglie di Acacia-Commiphora su suoli di sabbie rosse, spesso su calcare, ma anche su suoli gessosi o alluvionali, fra 130 e 990 m. La resina ha un uso locale come incenso ed anche per impermeabilizzare contenitori d'acqua.

- Boswellia papyrifera (Del.) Hochst. - Eritrea sud-occidentale e meridionale: pianure, montagne e altopiani fra 600 e 1800 m - Etiopia: regioni del Tigray, Amhara, Gonder, Gojam, Welega, Welo, Shewa, fra 950 e1800 m. Questa specie è segnalata anche in Nigeria, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Sudan, Uganda. Molti autori includono in B. papyrifera anche B. dalzielii Huch., una specie ancora poco nota presente in Burkina Faso e Camerun. La resina costituisce l'incenso etiopico ed è largamente raccolta in Etiopia e in Eritrea. È di qualità inferiore rispetto alla resina che si ottiene da Boswellia sacra e da B. frereana, ma viene raccolta ed esportata in grandi quantità.

Specie dell'India

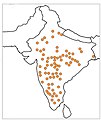

- Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. - India: ampiamente distribuita su tutto il territorio, maggiormente concentrata negli Stati del Madhya Pradesh e del Rajastan, dove forma lembi di foresta quasi pura[7]. L'incenso è usato soprattutto nella medicina popolare per la preparazione di unguenti contro le piaghe e le eruzioni della pelle.

- Boswellia ovalifoliolata Balakr. & Henry - India: specie endemica degli Eastern Ghats, negli Stati di Orissa, Andhra Pradesh e Tamil Nadu, fra 0 e 300 m. La resina, giallo-pallida, viene usata dalle popolazioni locali per curare varie malattie come ulcere della bocca, dello stomaco, dissenteria ameboide e idrocele La raccolta eccessiva della resina da parte dei locali ha indebolito le piante provocando la loro rarefazione; questa specie è riportata nel libro rosso CITES come "endangered" (specie in pericolo di estinzione).

Usi terapeutici

Bibliografia

- Flora of Ethiopia:Burseraceae, Vol. 3, pp. 442–478, Addis Ababa, Asmara, Upsala, 1989

- Flora of Somalia: Burseraceae, Vol. 2, pp. 183–228, Royal Bot. Gardens, Kew, 1999.

- Flora of Tropical East Africa, Burseraceae, pp. 1–94, A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, 1991.

- Mauro Raffaelli e Marcello Tardelli, "L'incenso fra mito e realtà", Firenze, Centro Studi Erbario Tropicale, pubbl. n. 108, 2007.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.